当前位置:首页>长城资讯>【创意交流】长城版画的“故事”

【创意交流】长城版画的“故事”

编者语

“五一”节时,孟宪利老师和大家分享了他多年来收集的长城老照片,特别受欢迎。孟老师说:在收藏过程中,也偶遇到长城题材的版画,也就顺便收集了。今天孟老师和大家分享几张18世纪、19世纪外国人画的长城版画,讲述长城版画的故事。

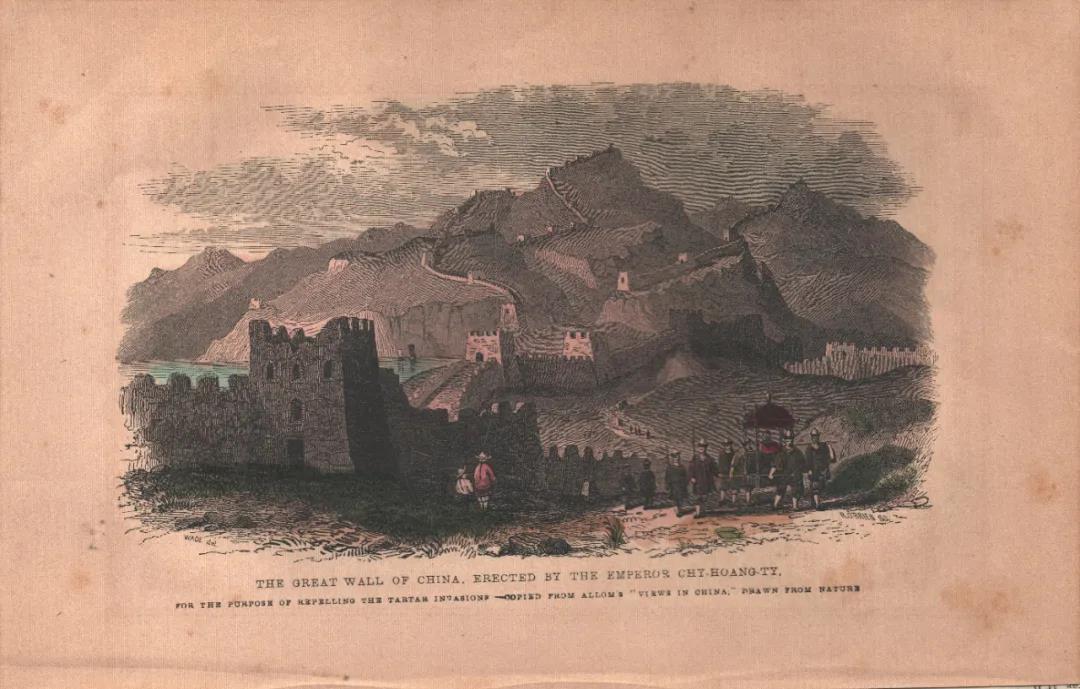

图1 1793年,《中国景观铜版画》中的《古北口长城》铜版画

长城题材的照片和图画明信片,都是记录长城历史的真实“语言”。通过在版画中“对话”长城,发现这些以前并不被看好的长城版画不容小觑。这些版画弥补了照相机出现前后长城图像的空缺,是研究长城文化的宝贵文献资料。

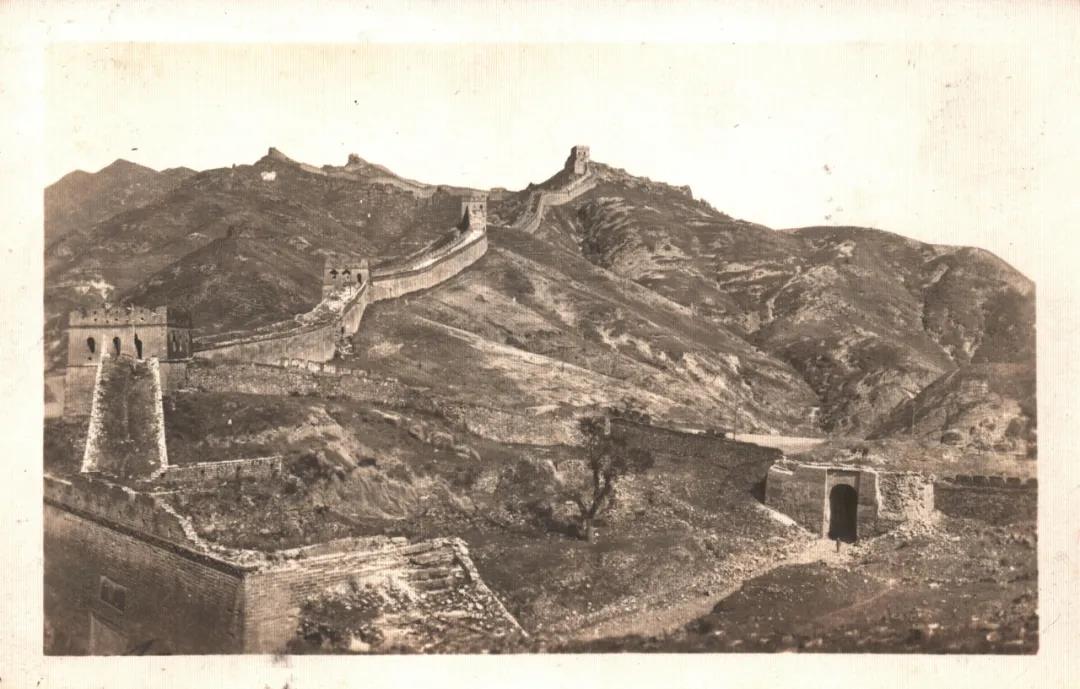

图1,是一幅描绘古北口长城的版画。1793年9月,英国马甘尼爵士,以英王乔治三世的使节身份,率领使团来中国谒见在热河夏季行宫(河北承德避暑山庄)的清乾隆皇帝。当他们穿越古北口时首次见到中国长城。长城的雄伟气势顿时震撼到他们。马甘尼一行驻足长城脚下,以素描画准确的记录下长城风貌。1793年10月,这些素描画上了汤玛士 · 阿罗姆的《中国景观》铜版画画册。这幅古北口长城铜版画,忠实地描绘出古北口附近的长城,画面中沿着山脊蜿蜓而行的长城墙体及清晰的垛口,一座座紧密相连的敌楼。长城一侧还有一处水面(潮河),水和长城密不可分,共同起到了防御作用(图2)。长城与山、与水融为一体,展现了中国先人的聪明智慧。画面的右面是古北口古道,坐轿子的官吏,一队侍从从此通过,构图细腻而精到。

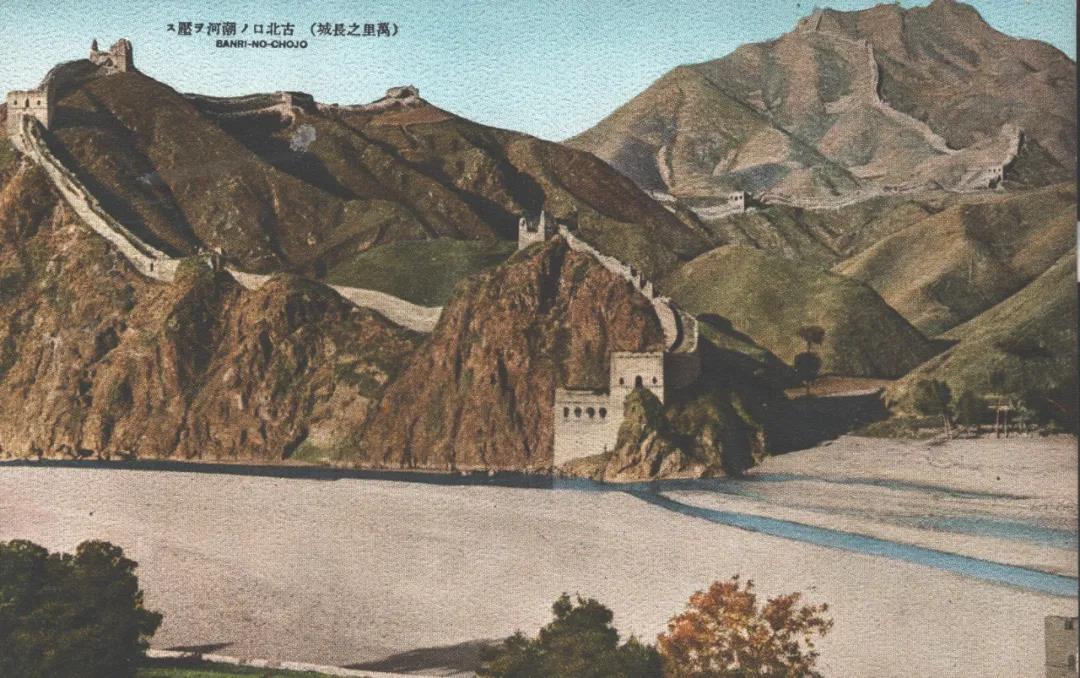

图2 古北口长城明信片,与长城版画古北口长城位置相近,可见潮河。

这幅版画深刻地影响了西方人对长城的认识。马甘尼在1793年的一则日记中写到:“假如整座长城都跟我看见的一样,这无疑是人类双手所曾经建造出来的最巨大建筑物。我想,即使把世界上所有石造要塞和防砦全部集中起来,也比不上中国的长城。修筑长城的古老中国,不只是一个极其强大的帝国,同时也是一个既聪明而又深具道德的民族……”(图3)

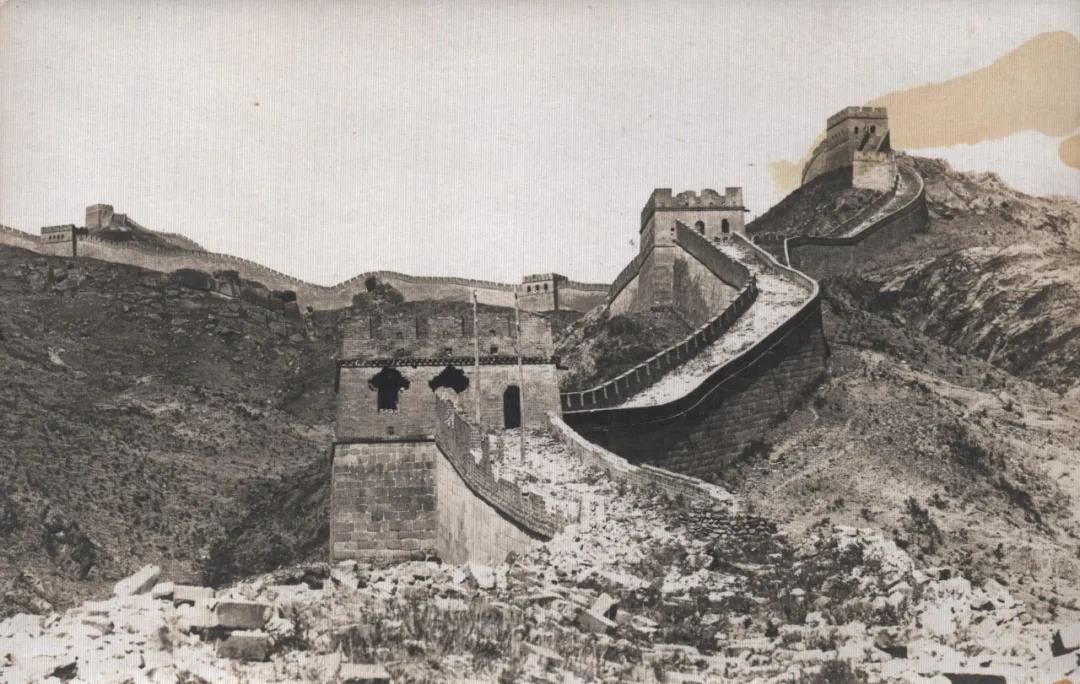

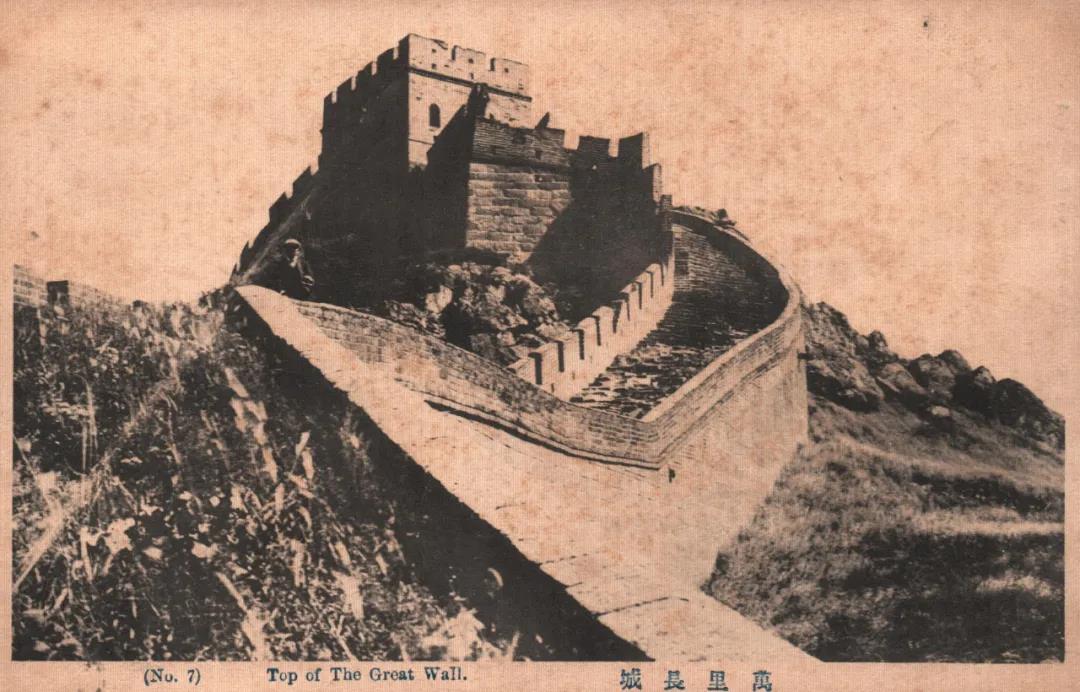

图3 长城的城墙、敌楼。1903年英国摄影师拍摄照片珂罗版印刷明信片

英国人从版画中了解了长城后,专门对中国的长城进行了一个有意义的测算。他们假定长城的长度为2400千米,测算的结果是:这个伟大的长城,在不包括长城的敌台、关城等建筑时,也要比英格兰和苏格兰所有住宅使用的材料总合还要多。他们还进行了一个更加大胆和宏大的换算,就是这座宠大惊人的建造物,若换算成高1.8米,宽0.6米的墙壁,将可以环绕地球两圈还有余(这里注意:英国人只是假设中国的长城是2400千米长!)(图4)。

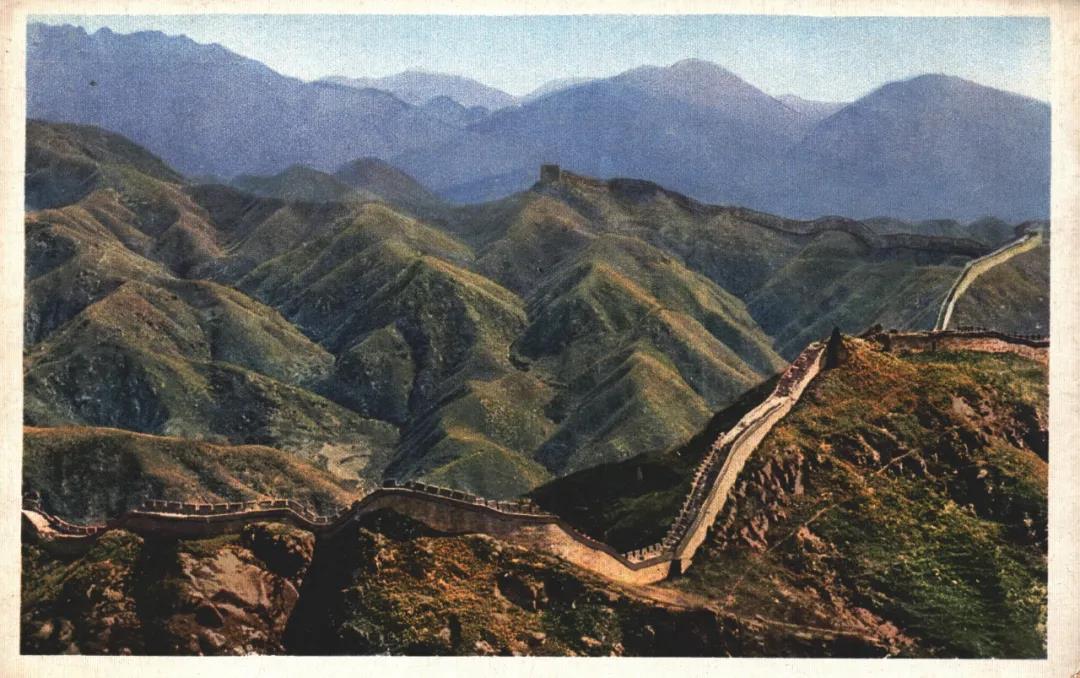

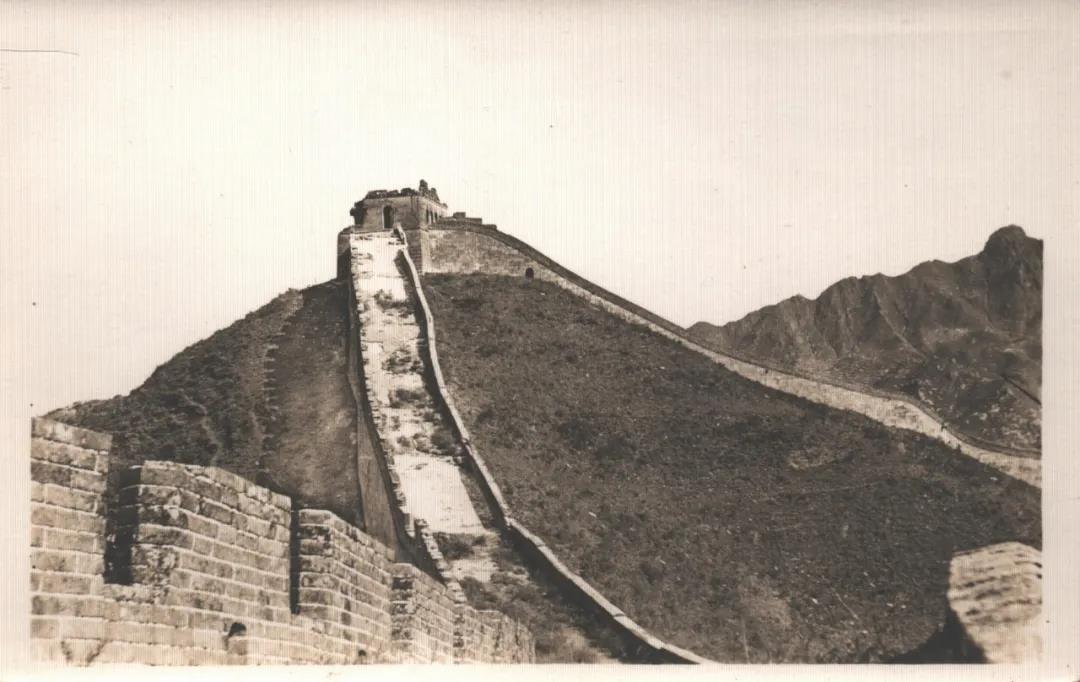

图4 绵延不断的长城。1923年哈同照相馆珂罗版人工上色印刷明信片

时隔80年的1873年,英国《伦敦新闻画报》的威廉·辛普森先后对南口和八达岭作了实景素描画。英国《伦敦新闻画报》,是由英国人赫伯特·英格拉姆与他的朋友马克·雷蒙创办于1842年的英国周刊,是伦敦第一家采用插图的刊物。曾经以版画形式刊登过大量的中国事物。

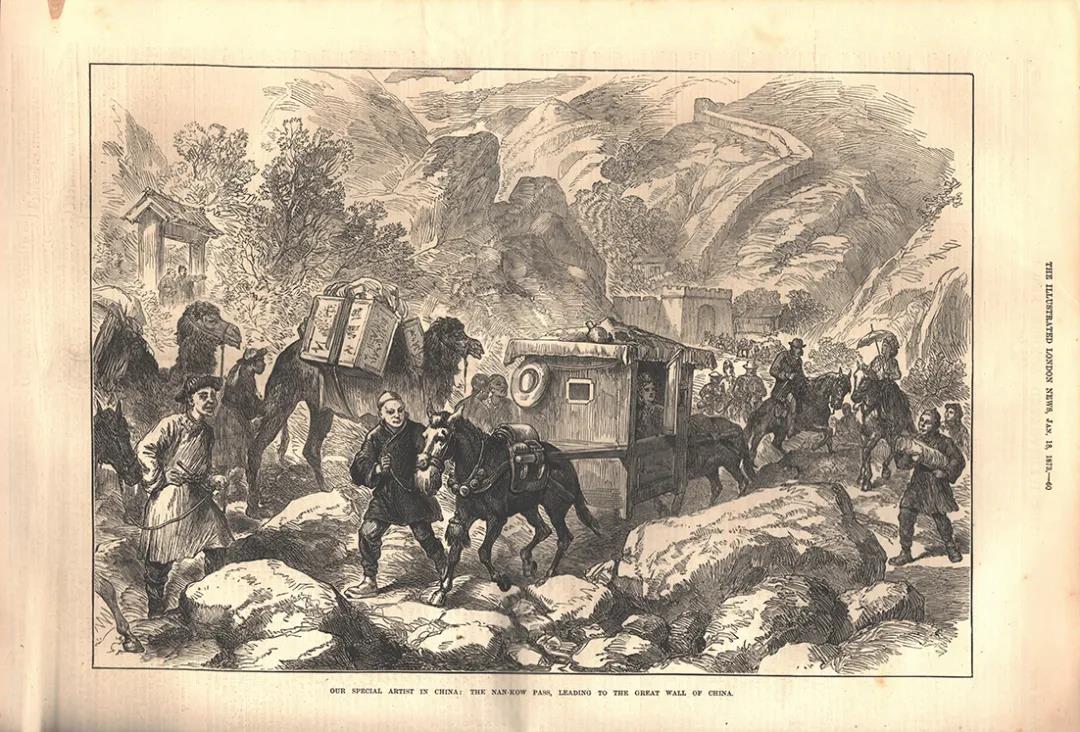

南口关和八达岭长城两幅版画的完成,还要源于1872年(清代同治十一年),英国画家威廉·辛普森受《伦敦新闻画报》委派,到中国采访大清帝国同治皇帝大婚。然后抽出时间去考察神秘而伟大的长城。

辛普森在1874年出版的游记里,是这样简要回忆的,他和3位男士、2位女士组团从德胜门出发,那个时候从京城到八达岭的最好交通工具也就是搭乘较有耐力的骡子车(图5)。他们一行在德胜门处租用了骡子车,第一天走到沙河下榻;第二天紧赶路程去十三陵,从十三陵他们又到南口,走了将近一天,晚间入住南口。此行的目的就是要到八达岭长城。辛普森在游记里记述了绘制的南口关城的情况。由于时间短暂,辛普森所素描的南口关城,是一种写意的方式,素描画的名称是《通往长城的南口关》(图6),他把关沟古道上的车水马龙场景描绘的丰满、真实、细致,使人感受到这条关沟古道的繁荣。同时也可以看到,当时的关沟内并没有平坦的大道,骡马队在石块中行进。

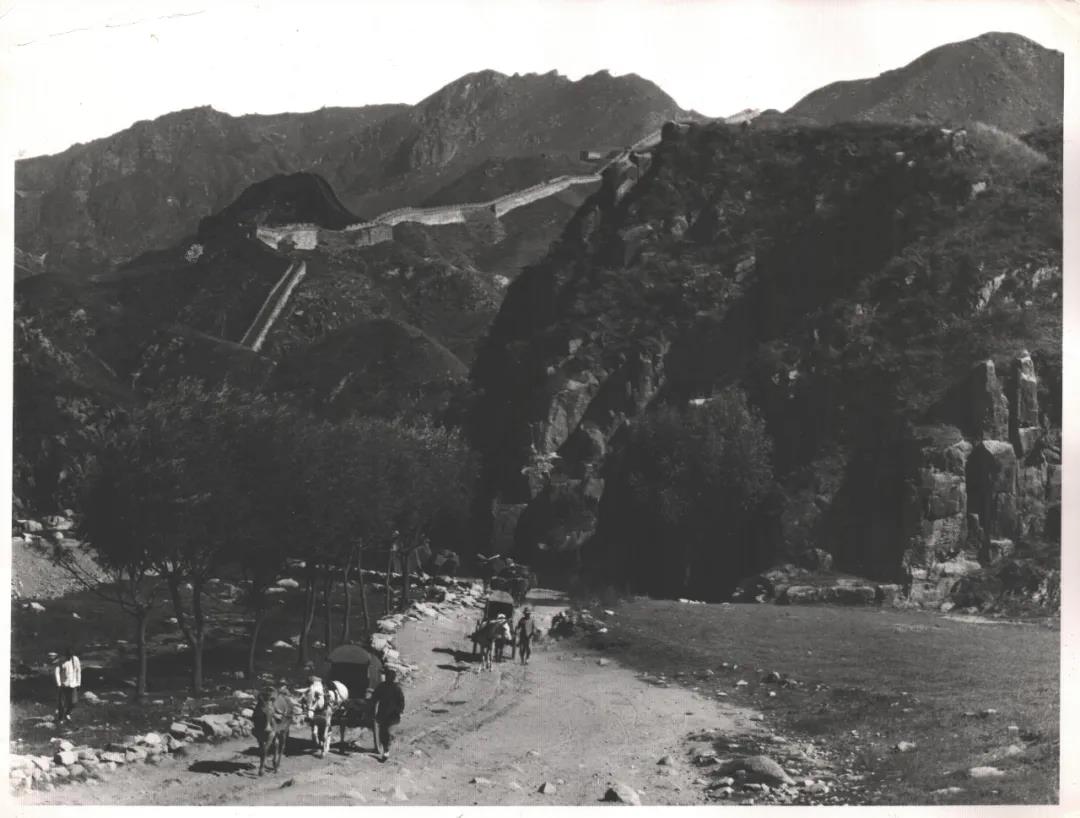

图5 当年到八达岭长城的主要搭乘运输工具——骡子车。1903年英国摄影师罗伯特拍摄

/>

/>

图6 国画家威廉∙辛普森绘制的《通往长城的南口关》版画

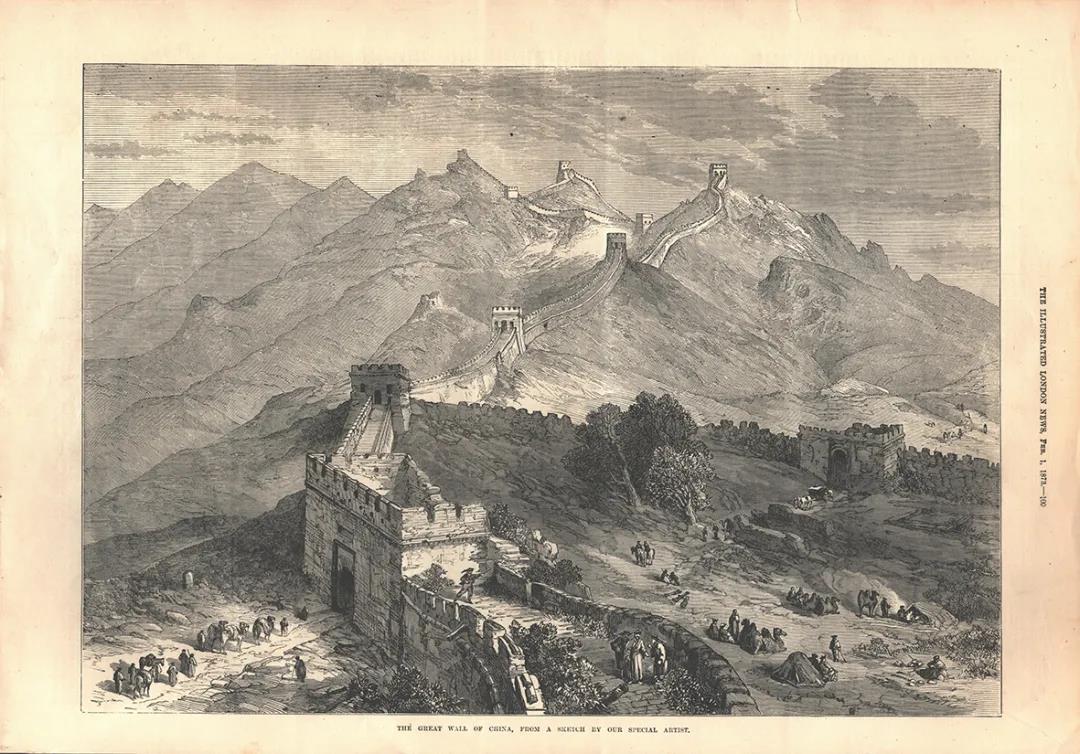

第三天他们从南口出发,经过居庸关并没有长时间停留,把时间用在赶路去八达岭。坐落在山口的八达岭关城,南北两翼山峰上沿着山脊盘旋的高大长城,一座座敌楼连接在长城间,气势宏伟。八达岭关城南来北往的商队过客源源不断,关城内停留休息补给的商运队一攒攒,一伙伙,形成一道风景线。激发了辛普森绘制素描画的欲望。辛普森选择了一个最理想也是后来摄影师们经常选择拍摄八达岭长城的位置,就是八达岭南峰第1号敌楼处(图7)。这个视角不仅观察到八达岭古道上来往的商队,关城的全貌,东西两座城门的雄姿,在此还能够瞭望到八达岭北峰一直到北8楼的长城(图8)。

/>

/>

图7 英国威廉∙辛普森创作的《中国长城》版画

/>

/>

图8 摄影者取位八达岭长城南1楼下面拍摄的景观,与版画长城是接近的位置。1933年日本摄影师山本明拍摄照片,珂罗版印刷明信片

由于对中国对长城不是十分了解,辛普森在所有文字中并没有提及画面里是哪段长城。但肯定的是,在一百多年前的八达岭长城的摄影和绘画作品中,这幅画是经典之作。这幅《中国长城》素描画很有动感、层次分明,绘制的生灵活现,甚至长城的残损的部位都描绘的很具体。八达岭的关城,东西两座城门,西为“北门锁钥”,东为“居庸外镇”,关城西门与长城相连接,东城门和关城的城墙相连接。这些情景都在画面中真实生动呈现。再看八达岭北峰从第3号敌楼到第4号敌楼之间的一个山谷,长城随山就势,人们把这段起伏的长城称为“鞍部”长城,在画中体现的准确详实(图9)。北4楼与长城连接处的一个强有力的转弯也被画家捕捉到(图10)。再往前,北峰第8号敌楼处的长城,在此形成“人”字长城各奔南北在陡峭的山峰上蜿蜒曲折和实景非常接近(图11)。八达岭长城单面垛口,另一面是矮墙(宇墙)的特点都体现在画中。画者不仅仅观察长城上的事物,而且对长城周边的环境也没有遗漏,八达岭西山上的烽火台遗址,被收进了画面中,不得不钦佩画家的观察力和绘画功底。

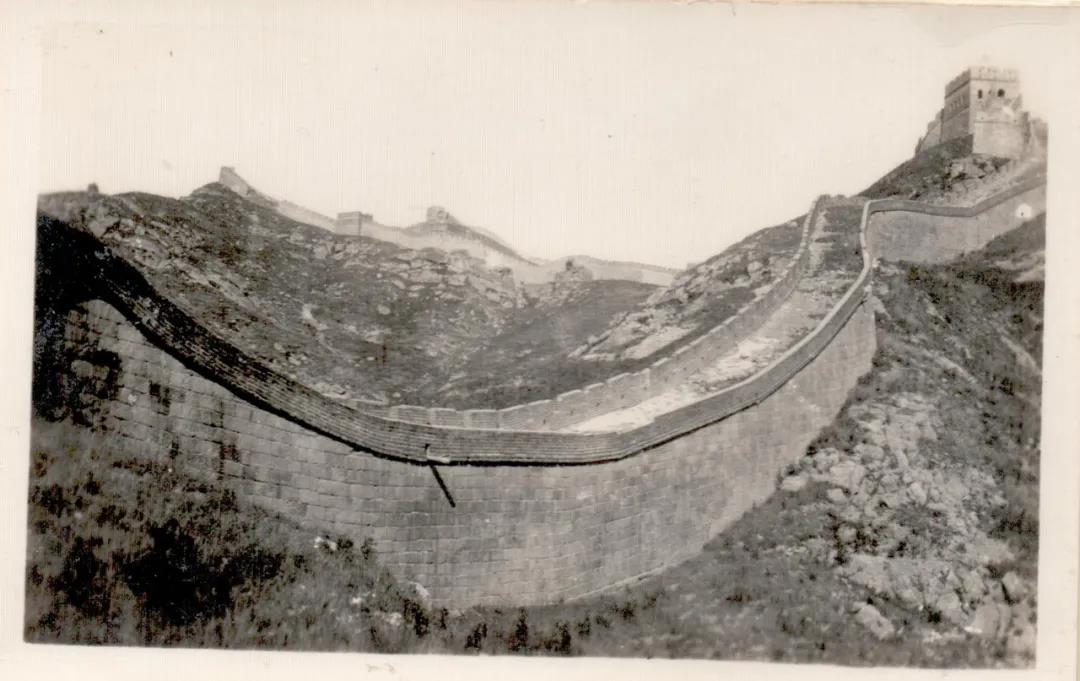

图9 八达岭长城北3-4敌楼之间被称为“鞍部”长城;1913年中国上海东方相纸公司洗印的相片版明信片。

图10 八达岭长城北4楼一个强有力的转弯;1903年日本摄影师山本赞七郎拍摄,珂罗版印刷明信片

图11 八达岭北8楼的“人”字长城。1923年美国摄影师怀特拍摄洗印的相片版明信片

《通往长城的南口关》版画刊载于1873年1月18日《伦敦新闻画报》上;《中国长城》版画刊载于1873年2月1日《伦敦新闻画报》上。

这三幅版画最远的距我们现在已经228年时间,近的也已距我们当今148年。不但使我们从画中了解了不同时期的长城风貌,而且它还成为了研究长城文化的珍贵文献资料。

超链接