摘 要

通过界墙公路、单车道及步道促进上日耳曼-雷蒂亚界墙的开放利用是德国界墙之路协会的主要职责。本文介绍三条线路的发展历程、长度范围及基础设施,同时介绍协会架构、会员制度及资金来源。之后,本文将介绍协会工作目标及为之开展的活动,并对所取得的成就进行总结。本文认为协会架构和职能方面的众多特点是协会取得这些成绩的关键。

关键词:对外开放 旅游线路 步道 单车道 游客推广

引 言

上日耳曼-雷蒂亚界墙是罗马帝国边疆世界遗产地的组成部分,从莱茵河一直延伸至多瑙河。2005,该遗址入选世界遗产名录。界墙因罗马帝国的上日耳曼行省(Upper

Germany)及雷蒂亚行省(Raetia)而得名。罗马人沿着两个行省的北部边界线修筑了绵延不断的线性防御工事。上日耳曼段主要为木制栅栏、而雷蒂亚段以石质为主。紧挨着墙体内侧建有等间距设置的木石结构的嘹望塔。墙体内则还筑有大小不一的数座要塞,各以路网相连,再深人内地是规模较大的要塞,周围建有平民聚落。这些要素组合起来构成罗马边疆防体系,以及浴室、圆形剧场、神庙等相关设施。

这个罗马边疆防御体系的考古遗迹遍布德国数个州,包括莱茵兰-普法尔茨(Rhineland-Palatinate)、黑森、巴登-符腾堡以及巴伐利亚,而每个州在文化遗产资源保护方面都有自己的法规。地方政府——包括乡村地区或县级行政单位以及都市地区(包括城市和大型城镇)——负责管理旅游和公共配套设施,其中包括博物馆。界墙沿线建成对公众开放的界墙公路、自行车路及步道,绵延550千米。德国界墙之路协会负责三条道路的协调和推广。本文将介绍建设、运营和推广三条道路的经验,希望可以为中国长城在目前及今后对道路建设和游客开放方面的工作提供借鉴。

界墙之路协会与界墙之路

界墙之路协会于1996年创立,比德国界墙列入世界遗产名录还早九年。协会创立之初的工作重点是建设界墙旅游公路。1997年,协会启动界墙自行车道和步道工作。三条道路分别在数年间循序渐进地发展完善。

在德国,旅游汽车公路的概念诞生于20世纪50年代。这些公路都各自围绕着特定的文化主题或自然主题,鼓励公众游览与之相关的自然景观、村落和市镇,例如有童话之路、美酒之路、火山之路和芦笋之路等。如今德国有超过150条旅游公路,长度从1千米到超过500千米不等。界墙公路总长超过820千米,从莱茵河畔的巴特亨宁根(Bad

Honningen)延伸至多瑙河畔的帕绍。

图1 德国界墙之路

旅游汽车公路的修建一般不是新建道路,而主要利用现有的公共路网。公路的“建设”内容主要是线路设计和标识安装,是将每条公路作为一个“旅游产品”有机整体进行营销宣传。推广宣传活动包括向游客推介各种行程,提供当地住宿、节庆活动及各个景点的辅助信息。德国的这些旅游公路没有正式的法律地位、国家认定或者专门法规,发起者是当地和区域的各类协会、或者是当地政府和旅游机构的合作组织。它们都采用同一种棕底白字标识来标定路线,以反映它们的共同身份。界墙之路协会是非营利组织,由会员提供经费,不接受任何国家政府拨款资助。协会团体会员包括90家乡村和城市地区的地方政府和旅游团体,每年根据辖区范围内的人口比例缴纳会费。此外,协会还有“长期会员”(sustaining

member)、即社会个人,一般为当地企业主。“长期会员”每年象征性地缴纳会费支持协会工作。作为回报,他们会收到协会出版的最新宣传手册,以及德国界墙委员会编制的通讯。协会会员数量自设立起始终稳步增长,尤其是个人会员数量。

图2 德国界墙旅游线路沿线标识

协会有少量全职员工,办公地在巴伐利亚州阿伦市。协会的主要目标包括:

· 提升对罗马历史的兴趣;

· 普及社区对本地文化遗产的认知;

· 建设和完善界墙文化旅游线路;

· 鼓励界墙线路的利用和享用;

· 宣传各线路及会员所在地区;

· 促进可持续旅游。

以下即协会为实现上述目标而进行的工作。

界墙自行车道

1997年,界墙之路协会开始启动界墙自行车道建设工作。如今,自行车道从莱茵河畔的莱茵布罗尔(Rheinbrohl

on the

Rhine)延伸至多瑙河畔的帕绍,总长约800千米。自行车道全线几乎与界墙公路完全分离,而更贴近罗马帝国界墙墙体。这种设计一是保护骑行者的安全,二是提升他们的骑行体验。德国有超过200条类似的长途单车道,全长从约100千米至超过1500千米不等。

部分自行车道利用了原有的自行车道,但大部分是为了建设长途线路而特别增建的。新增道路的建设资金由地方政府提供。因此,施工是分阶段渐次完成的,每当地方政府有预算支持,与沿线土地所有人达成土地收购或者使用协议,就会修筑一段新路。自行车道的建设尽管是分段建设,但各段道路稳步延伸,最终相连。当地政府不光要投资道路本身的建设,还需负责为配套设施提供资金,包括设置标识、信息板和垃圾桶等。近几年、配套设施进行了大规模扩充,主要是在道路沿线加装了电动自行车充电设施。充电网络预计将在接下来数年内继续得到扩充。自行车道大部分处于世界遗产地遗产区范围内,靠近脆弱的考古遗址,或者位于遗产地缓冲区及更大范围的景观区内。因此,在规划、建设自行车道及其附属设施时,古罗马考古工作者、建设活动管理者和文物保护人士的通力合作变得尤为重要。这一原则的确立离不开界墙之路协会和界墙委员会的合作,共同宣传遗产价值及其脆弱特性。自行车道既作为一个整体进行展示和推广,同时也划分成七个不同长短、不同骑行难度的段落。这样做的目的是鼓励不同年龄层、不同身体素质的人群充分利用这条线路,无论他们是进行高阶的耐力锻炼还是轻松的休闲出游。不同的路线分段也适应了各个不同出游时长的人群,短则一日,长则数天。

界墙步道

界墙步道的选线紧贴古罗马界墙墙体,起点位于莱茵河畔的莱茵布罗尔,终点位于多瑙河畔的诺伊施塔特(Neustadt on the Danube,其间在东巴登-符腾堡和西巴伐利亚之间有中断),总长约700千米。和界墙公路和自行车道一样,界墙步道也是在建设遍布德国全境长途步道网的大背景下开展的,目前全国整个路网总长超过2000千米。因此,三条界墙线路在材质、标识、配套设施和保养维护等方面也都必须遵循整个路网认同的标准。

步道线路设计沿罗马界墙,同时每隔一定距离为步行者设计出通往当地餐厅、旅馆和露营地的道路。步道设计同时也力求连通离墙体稍远的其他罗马帝国边疆遗址。步道在推广过程中提出了多种行程方案并标明所有相关的步行距离,游客可以此为参照,结合自身时间进行安排。

图3 沿线为游客设立的信息板

界墙步道的多数段落利用了现成的小径和小路、它们基本是由当地徒步俱乐部开辟(并养护)的。新建的路段主要是为了连接这些既有步道,使得整条线路可以沿着墙体并行。与自行车道一样,步道建设和养护成本,以及道路标识和配套设施建设和养护都由当地政府承担。因此步道各段的建设顺序和速度取决于政府的资金是否充裕,还要取决于新建道路与土地拥有者的谈判是否顺利。界墙之路协会统筹协调三条界墙线路的建设,使其之间形成高度的整体感。在所有标牌和宣传材料中,三条线路都使用协会会微和统一的棕(或深红)白配色,增强品牌整体辨识度。同时,协会统筹规划配套设施,避免重复建设,以降低总成本。这样还能避免过多标牌和信息板对世界遗产地景观造成的潜在负面影响。最后就是在三条道路交汇点的选择和设计时尽量减少机动车、自行车和行人的交叉、尽最大可能照顾界墙线路使用者的利益。

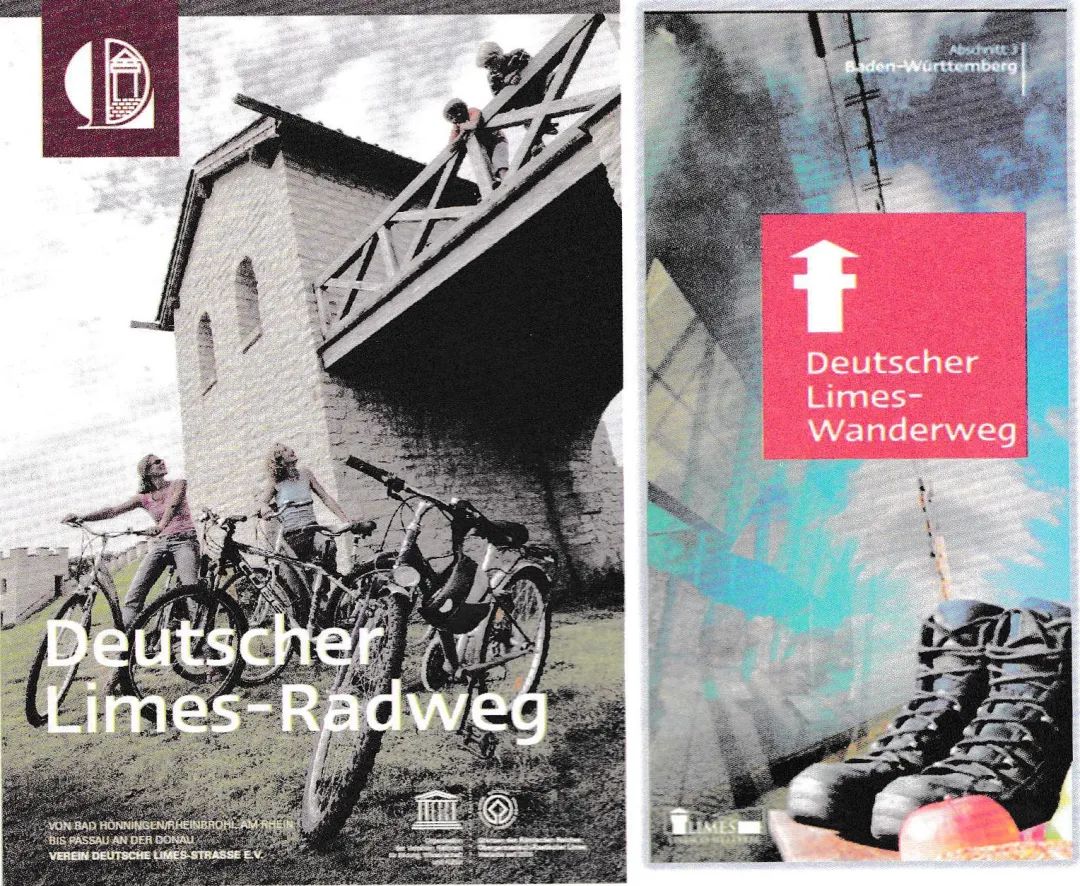

图4 单车道与步道宣传手册

界墙之路协会的主要活动

协会当前主要活动集中在四个领域:协调三条线路的后续建设;策划和制作宣传印刷品及其他推广材料;负责线路的公关和推介工作,包括开发和维护界墙之路网站;提供会员支持。

尽管三条线路大体上都已“竣工”,但每条线路都还在逐渐扩展。与此同时,已建路段也需要不断养护、维修和升级改造。在品牌推广、营销材料、标识和其他配套设施方面,协会可以通过集中采购来降低成本。协会还通过与古罗马考古学家合作,确保沿途信息板始终能够反映所有遗产构成的最新学术成果。由于罗马帝国边疆世界遗产地可能很快会进行扩展,增加德国和荷兰境内莱茵河流域以及巴伐利亚州境内多瑙河流域沿线的罗马边疆防御体系,协会在上述领域中的工作量可能会随之增加。目前界墙公路及自行车道已经在巴伐利亚沿多瑙河建设,但三条界墙线路是否会沿未来的世界遗产地继续延伸还未确定。路线延伸固然会加重协会肩负的责任,但同时也会增加会员数量,拓展资金来源。协会制作了形形色色的宣传推介材料,包括手册、折页、徽章、贴纸和横幅。每条道路都有自己的手册,其中界墙公路和自行车道的折页不仅有德语、还面向主要国际市场印制了英语、法语和意大利语折页。三条道路还另外印有各个区间路段的折页与地图,以及比例不一的印刷版地图,从路线全图到分段地图,应有尽有。印刷版宣传材料仍旧颇受德国国内及其他国家游客的青睐。这些材料的制作费用主要由协会从会费收人中集中支付。材料通过协会的成员机构分发,游客可在游客中心、博物馆、露营地、酒店以及界墙沿线举办的博览会、活动和节庆免费索取。电子平台使用也在稳步增长,近几年的一个重要推广渠道就是移动设备APP,可以为每条线路上的游客提供视听导览服务。一旦有新的考古研究成果问世,APP可以高效率、低成本的进行更新。协会的公关和推广活动形式丰富。协会定期发布新闻稿,并且通过开放影像档案、组织记者探访等方式与媒体保持良好关系。界墙之路市场营销则是在地方层面进行的,包括参加会员机构的相关活动以及全国和国际性旅游展会等。参展是吸引逗留时间较长(因此消费金额也更高)的德国境内外游客的重要手段。但是参展的成本也更高,只有通过协会成员的集中资源才有可能代表界墙之路参加。

图5 旅游展会上德国界墙之路展位

通过手机APP及网站等线上手段进行消息推送对界墙之路推广已经变得日益重要了。网站采用统一平台对三条线路进行推广。用户可以自由操控分层地图,查看每条线路的细节,同时也能找到另外两大类信息:一是沿途各类游客设施,包括超过30座露营地、200余家酒店、约50座电子单车充电设施及周边超过80座大城镇的位置和联系方式。二是沿途长城文物古迹相关信息,包括超过200座哨塔、70余座大小要塞等罗马考古遗址的位置,还有超过40座博物馆的位置和联系方式。网站还提供更为丰富的界墙之路及协会的相关介绍。用户可以下载手册并免费订购其他印刷版宣传推广材料,还能找到近期沿路各处举办的节庆活动及专业导游路线信息。如果有意愿成为协会“长期会员”,也可以在网站报名。2020年1月、“掌上界墙”(German Limes Road -Limes toGo)APP上线,用户可以将所有网站信息下载到移动设备上。界墙之路协会到底在多大程度上实现了自身设立的目标很难评估。目前还没有对其总体绩效开展正式评估,协会在设立时也并未全面收集基准数据。尽管如此,有三个指标可以看出协会的运作是成功的。首先,协会促成了三条线路的建设,每条线路基本都已“竣工”并且得到正常维护。这些都是浩大的工程,是协会的重大成就。尽管使用各条线路的人数比例变化情况无从知晓,但自行车道和步道的设立无疑增强了协会“促进可持续旅游”目标的能力。第二,协会网站在德国同类型长途旅游线路官网中的访问量最高。部分原因可能是因为三条线路信息都集于同一网站,但它还是有力地证明了协会有效地推动了界墙之路作为一个整体品牌的认知。第三,协会会员数量可以说是一个更重要的指标。协会的团体会员数量稳步增长,如今囊括了道路沿线几乎所有地方政府及旅游组织。这至少可以说明这些团体机构对协会提供的服务效益是满意的,因此愿意继续缴纳会费。至于他们认为这些效益究竟是造福本地旅游经济还是提升当地社区整体生活水平,或者两者都有,这些问题尚未得出结论。同样,“长期会员”的持续壮大也体现出有越来越多的公众愿意支持协会事业。此类会员的个人动机尚不清楚,但人数增长意味着公众对协会的认可。进一步研究团体会员和个人会员对协会成效的看法,将有助于指导协会制定今后的发展战略及活动。前述指标或许不能定性或定量评估协会工作目标完成情况,然而却能一定程度上表明协会的工作是成功的。也许可以从组织架构和工作职能方面的特点来解释协会成功的原因。线路建设阶段采取化整为零,循序渐进的方式,使得道路在早期即可投入使用。该方式也有助于协会有效运作与推广,并提高游客服务品质。如果所有线路一次性全部完成,就会需要集中大量管理资源和财务资源的投人。集合各方面资源本身可能就是一项浩大的工程,很可能会拖延道路建设开工时间。现在协会采取的策略可以在开工之初就取得成效。由于路线设计和构造、游客信息、配套设施的提供方式以及相关的推广活动都随者经验的累积而不断更新升级,化整为零的模式便于协会不断改进建设工作。作为一个非营利性、自负盈亏、以会员制为核心的组织,协会成功地获得了当地政府、旅游组织及公众的支持。它本身的组织构架决定了它就要为当地社区负责,因为它的使命是为当地社区谋福利。协会的目标和活动都是内部自行决定的,不受外部资本和管辖制约。会员数量的增加和会员整体资源的集聚形成规模经济,使协会有能力在更高级别范围内开展各会员单独难以开展的活动。例如,界墙之路得以在国内和国际旅游展会上宣传和推广,并且有能力承担翻译多国语言宣传材料的成本。会员资源积少成多,让协会有更强的购买能力投入三条线路的宣传材料印刷、标识设置和配套设施建设。协会的集中预算也得以聘用专业市场营销、推广和协调等核心岗位的工作人员,全职为协会工作。这与其他合作性组织的做法大不相同,后者需要仰赖会员机构的员工利用业余时间组织团体活动。不过,界墙协会核心工作人员仍然需要得到协会成员及其他德国界墙委员会组成机构工作人员的支持。尤为重要的是,德国界墙委员会提出的考古学意见和建议会帮助协会更好地管理线路建设,并且确保它在印刷材料现场信息板上向公众提供的信息在考古学方面是准确的。协会最大的优势或许就在于其营销和推广策略上。能将三条线路及其他重要的游览信息集中在同一网站上,就是最好的例证。这样能让潜在游客获得全部必要信息,帮助他们做出旅行决定,帮助他们规划具体行程。更重要的是,相比于由三条线路或沿线四个州分别各自运营,协会的集中营销和推广方式提供了更广阔的参观空间和更丰富的参观选择,游客可以决定参观什么,如何参观,住在哪里,参加什么活动。本论文中英文发表于《双墙对话 第二届中国长城与哈德良长城保护管理研讨会文集》(P274-P287) 英格兰遗产委员会 中国文化遗产研究院编著 文物出版社出版