摘 要

长城作为中国乃至世界现存体量最大、分布范围最广,延续建造年代最久的线性文化遗产,其保护与利用越来越多地受到各方面的重视,长城国家文化公园建设保护规划的公布,更是将长城保护、长城文化弘扬的各项实施工作推向了一个新的阶段。就长城而言,无论是哪一项工作,长城的本体保护一定是基础。时至今日,“保护第一” “价值优先,整体保护”的理念基本达成共识,然而一旦落实到保护修缮工程实施层面,“真实性” “最小干预” “适宜性”的把握始终存在争议。部分经过修缮后的长城段落也曾引起争议和讨论。长城如何修缮?需要更为广泛和深入的研究与实践。

保护修缮工程必须正确把握长城现存的真实状态。中国境内保存历代长城总长度2万余千米,墙体、敌台、烽火台、城堡等各类长城遗产超过4万处。在时间维度,长城建造年代自春秋战国始至明清延续2000余年,记载了国家社会发展的诸多重要历史事件。同时也反映了不同时代社会经济背景下的建造技艺水平,长城具有很强的时代特征。在空间维度,长城以总体线性局部立体的形态延续展开,延绵中国整个北部地区东西达5000余公里;南北自黑龙江到淮河分布近3000公里。其地质地貌、气候环境及文化背景千变万化,长城具有丰富的多样性特征。在建造类型维度,长城以多个单元、多重纵深、组团式与纵深式相结合,构成军事防御体系。其建造就地取材,虽以土、石、植物为基本材料,却衍生出土坯、土石、土草、砖石、砖草等多种材料变体和组合,涵盖了夯筑、堆筑、坯筑等不同的建构方式,长城建造有很强的地方性特征。在人与自然关系维度,长城分布于北方地区农牧交错带,借用河谷山川多类型自然地貌,将人工构筑防御工事与自然屏障完美组合,成就了独特的历史文化景观,长城与环境的依存关系极为深刻。长城具有土石木草材料简单,地貌气候环境复杂,技艺年代地方性强的突出特点。正是由于地域分布广、修筑时间长,建造技艺灵活,在长期的自然侵蚀、人类生活影响和历史环境变迁的多重影响下,使得保存至今的长城大多呈现的是残缺甚至坍塌的形态,甚至部分地面砌筑体已经消失。历代长城遗存中,明代长城保存相对完整,但是依然可以看部分段落面临快速毁坏的问题。

上图:万全右卫城城墙2014年 下图:与2016年垮塌情况对比

《长城保护总体规划》明确了长城的现存状态:“长城是古建筑与古遗址两种遗存形态并存、以古遗址遗存形态为主的文化遗产,并具有突出的文化景观特征。长城这种独特的遗存形态是在2000多年不间断的历史演进过程中,人类活动与自然侵蚀共同作用的结果,是长城保存的历史状态,也是现实状态。” 把握每一段长城现存的真实状态才有可能探讨如何实施“最小干预”。

长城保护修缮理念辨析

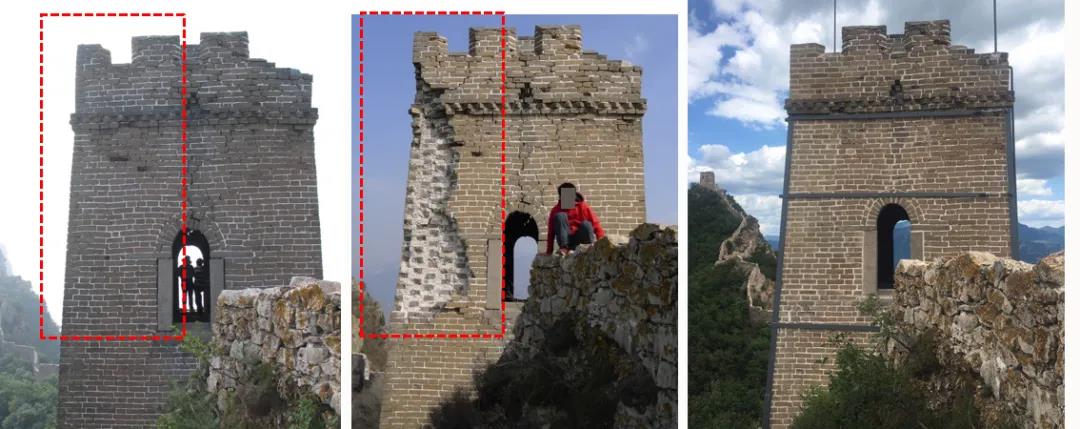

在长城保护修缮工程中如何体现我们熟知的“真实性”理念?是建造之初的完整形态?还是建造之初的材料或工法?或是当前沧桑的残缺现状?这或许要问一下我们自己,长城已不再有建设之初的防御功能,但为什么人们依然愿意去欣赏她,并被她感动?是其真实而又沧桑壮美的物质存在,唤起了人们与过往的联系,有人称之为“令人愉悦的衰落”,这或许是长城的“真实”存在意义,真实的历史物质遗存,岁月留下的斑驳狼迹,与广袤大地的依存关系,以及通过过往物质遗存述说的历史故事。由此,可以理解“真实性”是指饱含着历史信息,可供人阅读的长城物质遗存。这些遗存越是受到尊重,就越会有更多的信息可供后人阅读。保护修缮工作即是如何能够更妥善和精心的保留这些信息,而不是移除或是添加其他的信息。将真实的历史信息留存的最好方式是经常的维护,而不是过多的干预。其实,任何程度的干预都会损伤原有的信息。可以认为经常谈到的“最小干预”,应当是在保证长城遗存安全情况下控制干预的程度,只进行结构安全和保留遗存的最少介入、扰动、移除或添加,因此“适宜性”是最好的方法。古遗址形态为主的长城需要全面修缮吗?至少我个人回答是否定的。从“真实性”保存角度,只要没有险情,大部分长城遗存可以不扰动;从“延续性”保存角度,仅需要加强对安全隐患部位(点段)的保护加固。因此日常的巡查、维护是最好的方法。那个地方城砖松动了,马上稳固;那个地方积水了,马上排走。图2 2007年7月长城调查时的敌台(左);因为雷击损伤了的敌台(中);2019年抢险加固后的敌台(右)(地方文物管理部门提供)

最需要的是把握好“干预度”。在新华字典中可以查到“度”的解释:与计量或单位有关,如尺度、刻度等;事物所达到的境界,如程度、高度、风度等;由此到彼,如度日、度假;法则界限,如制度、法度。综合起来可以看到涵盖了一个进阶的过程:界限——过程——境界。长城保护修缮需要有科学依据、精细化的过程,而达到真实延续的境界。需要尽少添加新的材料——不要试图通过新增砌体,恢复到初始的面貌。已经缺失但不影响安全时无需补全——新做部分不能够替代历史遗存。有了“真实性”和“最小干预”,选择技术方法可能是最大的难题。“适宜性”是最好的,加强前期研究性,多手段勘察,精准把握原有的材料构造以及病害病因是一项基础的工作。相比之下,原材料归安优于加配新材料、传统工法优于现代工法,坚实与牢固度与原有部分相匹配,而不是越强越好。

从目前掌握的资料看,明代长城墙体遗存总计8368公里,占中国长城总长度的39.4%,其中砖石质长城墙体2000余公里,另有敌台7300余座,烽火台8700余座,明代长城是中国长城的精华。

其中石质长城常有加工石材和未加工石材砌筑或垒筑的,有墙芯或无墙芯。砖墙有土石、碎砖为芯外侧包砌城砖,或是内侧夯土外侧包砌城砖。

上左图:河卵石砌筑墙体 上右图:砖石混筑墙体

下左图:块石垒筑墙体 下右图:城砖包砌墙体

通过梳理可将砖石质长城遗存病害大致分为9类:坍塌、局部塌落、形变、裂缝、滑移、材料劣化、缺失、植物,构造缺陷。总体看石材垒筑的长城由于未使用粘接材料,在年久自然力的影响下,更多的为坍塌损坏。局部塌落情况较为复杂,独立敌台、烽火台顶部雉堞、下部转角处坍落较多见,其原因包括地基缺陷、角部应力、雨水侵蚀等。当内芯为夯土外侧砖包砌时,常年雨水与冻融作用下,极易产生土体鼓胀带来的外包墙体坍塌。裂缝的情况在长城各类砌体结构中十分普遍,小的裂缝可能仅发生在砌体外层,大的裂缝则有可能贯通砖石砌体或整个敌台砖砌墙体,裂缝的扩大带来整体结构失稳的危险。在一些独立的敌台或烽火台外侧可以看到贯通上下的外八字裂缝,多是墙顶防水失效后水土流失引起的破坏。滑移经常与局部塌落同时发生。由于不同年代对长城加筑,相同或不同材料之间缺乏拉结,加之水及外力作用,很容易产生不同材料和多次砌筑之间的分离错位。在砖石缝隙中生长的乔灌木根系,也是造成原有防水破坏及砌体之间粘合失效的原因。目前,对长城墙体上的植物是清理还是保留,还存在争议。自然营力的反复作用是长城遗存病害发展的主要原因,不同地理和气候环境、不同地质地貌,甚至到某一具体地点其病害情况都有差异,需要详尽的勘察。

上左图:石材垒筑墙体无粘接材料多坍塌 上右图:构造缺陷带来的外层砌体分离下左图:雨水导致的局部塌落 下右图:夯土体与外包砖缺乏链接产生滑移

长城保护修缮技术措施分析

反思近些年长城保护修缮工程,突破传统“经验型”的勘察、设计、施工方法,提高“科技型”研判能力,加强前期研究,实施勘察、设计、施工一体化,加强全过程控制是长城遗存真实性留存的途径。考古勘探与研究应当植入到工程的前期研究之中,帮助明确遗存边界、年代叠压关系、存量和基本特征,大多情况下都会有新的遗存遗物发现。现代勘察技术方法的引入也非常重要。借助现代仪器设备对长城现存状态进行数字记录,如三维激光扫描、低空近景摄影等。用多功能电法仪进行高密度勘探,可以了解长城内部空洞、垮塌危险部位、地基含水情况,帮助精细化掌握不同部位的病害程度和病害类型和病因。岩土水文工程勘察、材料检测、结构稳定性分析等手段已经被要求用于长城保护修缮勘察工作中,它有助于科学的判断周边地基、岩土性能,以及结构危险的具体部位,从而帮助选择适宜的保护手段。以长城遗存安全为目标的保护修缮措施包括/但不限于:地面存有建筑点段应达到结构安全,历史信息最大化目的,以支撑和归安为主要措施;已坍塌或消失段落主要应达到遗址形态安全,以局部整理归安为主要措施;面临险情的段落以缓解风险压力,避免突变性毁坏为目的,以介入支撑加固或局部修复有加固作用部分为主要措施。例如,对有塌落危险的墙体部位,为减少对原有构件的干扰,应尽量减少拆砌,采用外加结构支撑的加固方法,即保存了原有构件,同时也保证了结构安全,还有可识别性。当内侧夯土墙体大面积缺失引起外包砖砌体倾斜甚至垮塌危险时,可在夯土内增设砖砌构造柱,保证外包砖砌体的安全。当顶部原有地面砖及灰土层缺失时,保留历史形成的土层及地被一方面有防水作用,更重要的是可以防止冻融。排水是长城保护修缮工程最应关注的问题,容许少量下渗情况下的及时排水,以及基脚排水应受到充分重视。工程实施过程中的实验研究及动态调整是保证初设目标能够实现的关键环节,包括对材料的试验,获取最佳配比、适宜的强度与色彩,通过施工工序和工法的试验,获得与长城原工艺最为接近操作方法与实施效果。所有工作都指向一个目的:遗存的精心呵护与价值的整体留存。

1.J阿什赫斯特(编辑).2007.遗迹保护.伦敦.2.文化和旅游部,国家文物局.2019.长城保护总体规划.

本论文中英文发表于《双墙对话 第二届中国长城与哈德良长城保护管理研讨会文集》(P208-P217) 英格兰遗产委员会 中国文化遗产研究院编著 文物出版社出版